「うちの子、家に帰ってもスマホばっかりなんです。なんとか勉強させて下さい。」

という言葉を、面談や電話相談にて保護者から頂きます。そして、その生徒さんと話をすると、

「勉強しなきゃいけないっていうのは、わかってるんですよ~。けど、できないんですよ~。」

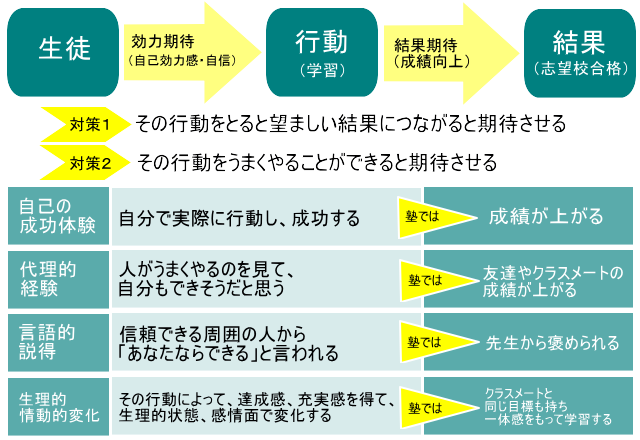

この場合、この生徒は行動を変える必要を感じながらも行動を変えることができない状態であると言えます。自らの行動を変えるというのは簡単ではありません。しかし、だからと言って、何もしないわけにはいきません。こういったケースにおいて、私は科学的根拠に基づいた健康教育における行動変容理論を応用することによって対応しています。具体的に言うと、主に「自己の成功体験」、「代理的経験(モデリング)」、「言語的説得」、「生理的・情動的変化」の4つを用いて生徒の自己効力感を高めます。それにより行動が変わり、結果が期待され、成績が向上します。(表、図参照)

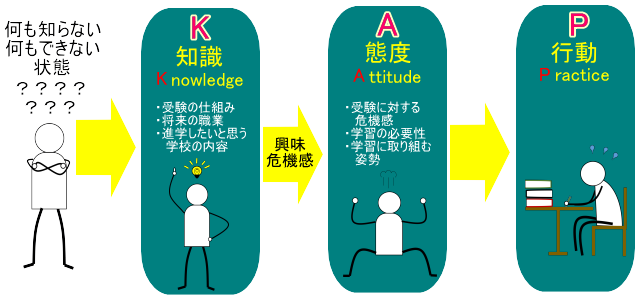

これを実践するうえで、特に意識しているのが、「KAPモデル」です。KAPモデルは古典的ながら最も理解しやすく、ご家庭でも活用できます。「KAPモデル」は健康教育において開発されたもので、例えば「タバコはからだに悪いのだから止めなさい」、と言うのは簡単ですが、「タバコを止められないのはなぜだろう。」「わかっちゃいるけど止められない」、これを科学的に研究していくところから始まります。「将来のために勉強しなきゃならないのはわかるけど、なかなかできない」という受験勉強の場合とよく似てますね。 「KAPモデル」とは、知識(Knowledge)と態度(Attitude)と行動(Practice)のこれら3 つ頭文字をとったものです。そして、この順番を経て行動が変化します。受験勉強の場合について、この順番にそって説明していきます。

まず、知識(Knowledge)ですが、これは受験勉強では「受験の仕組み」や「将来の職業」、「進学したいと思う学校の内容」などなどです。何も知らない状態では、何もしようがありません。本当にそれが自分にとって必要なのか、興味のなることなのか、正しいことなのか、これらがわからなければ人の心は動きません。また、正しい情報から、このままでは志望校に合格できないということを把握することによって、危機感が芽生えます(事実の暴露)。こちらから一方的に「これは絶対正しい!」と押し付けても、それには必ず限界があります。生徒に正しい情報をキチンと把握させることによって、心が動く準備ができたと言えます。次に、態度(Attitude)です。これは、心の問題です。正しい情報によって、受験に対する危機感や学習の必要性が芽生え、学習に取り組む姿勢、すなわち態度(Attitude)が変わります。この過程を経ると、最後の行動(Practice)までノーストップです。ほぼ自動的に行動が変容します。

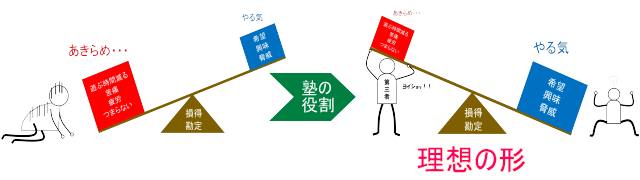

この他に「KAPモデル」、「変化のステージモデル」、「行動意志モデル(計画的行動理論)」、「ストレスマネジメント」、「PRECEDE-PROCEEDモデル」、「シーソーモデル」「カウンセリング(傾聴)」など、私の中の知識と経験と情熱を総動員し、押し付けではなく、生徒主体で生徒とともに様々は問題を解決し、受験を乗り越えていく塾を目指していきます。